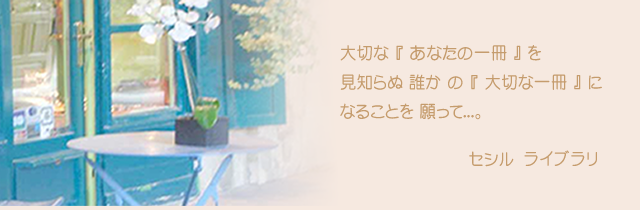

展覧会情報|森美術館 「藤本壮介の建築:原初・未来・森」

展覧会情報|森美術館「藤本壮介の建築:原初・未来・森」

【展覧会の概要や見どころ】

森美術館では2025年11月9日まで、日本の現代建築家・藤本壮介による初の大規模個展「藤本壮介の建築:原初・未来・森」が開催されています。

本展は、藤本が長年探究してきた「原始的建築」や「森のような建築」といった独自の建築的思想を核に構成され、初期の住宅建築から最新の公共建築プロジェクトに至るまで、その歩みを体系的に紹介するものです。

展示室には多数の模型や精緻な設計図面が並び、さらにインスタレーションや空間展示を通じて、来館者が建築の内部に入り込むように体感できる構成となっています。自然と人間の関わりをテーマに、生活空間や都市環境をどのように結びつけるかという建築的特徴が示されており、藤本の思想が立体的に浮かび上がります。

また、石上純也、西沢立衛、妹島和世、藤森照信といった同時代の建築家との対比を通じ、日本の現代建築の豊かな系譜が浮き彫りになります。さらに、ピーター・ズントーら海外建築家との共鳴や影響関係にも目を向けることで、藤本の作品が国際的な文脈においても高く評価されていることを実感できる展覧会です。

【藤本壮介の作品集の市場価値】

藤本壮介の建築作品集やエッセイ本などの書籍は、現代建築の新しい潮流を知るうえで重要な資料であり、建築実務者や研究者のみならずコレクターからも高い評価を得ています。特に初期住宅建築や代表作を収録した洋書の作品集は絶版となっているものもあり、中古市場では希少性が高まりつつあります。展覧会開催にあわせて再評価が進むことで、今後さらに需要が高まる分野といえるでしょう。

詳細を読む »

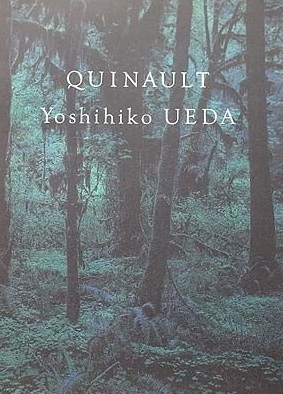

展覧会情報|神奈川県立近代美術館「上田義彦 いつも世界は遠く、」

展覧会情報|神奈川県立近代美術館「上田義彦 いつも世界は遠く、」

【展覧会の概要や見どころ】

日本を代表する写真家・上田義彦の約500点に及ぶ大規模な回顧展「いつも世界は遠く、」が、神奈川県立近代美術館で2024年7月19日より開催されます。

公立美術館での個展としては約20年ぶりとなる本展は、長年にわたる創作活動を総覧できる貴重な機会です。上田自身が現像・プリントしたヴィンテージプリントや代表作に加え、映像作品や近年の最新作までを網羅的に紹介し、作家の視覚的世界観と詩的な美意識を深く体感できる構成となっています。その繊細なまなざしは、ホンマタカシ、川内倫子、鈴木理策、石内都、ソール・ライターらと並び、写真と時間、記憶との関係を独自に問い続ける姿勢として国内外から高く評価されています。会場全体を包み込むような没入型の展示空間は、観る者の感性を静かに揺さぶることでしょう。

【上田義彦の作品集の市場価値】

上田義彦の写真集、作品集、展覧会図録は希少性が高く、中には初版や絶版となった限定刊行品も少なくありません。国内外の写真愛好家やコレクターからのニーズは高く、ホンマタカシや川内倫子、石内都らの作品集同様、図版の美しさと質の高い制作背景が査定評価に繋がります。

詳細を読む »

アート写真集の買取強化中|鷹野隆大 「bodies」展覧会情報

■鷹野隆大 「bodies」ユミコチバアソシエイツ

ユミコチバアソシエイツ

会期:2025年5月27日-6月12日

2024年5月27日より、東京・ユミコチバアソシエイツにて、日本の写真家・鷹野隆大による個展「bodies」が開催されています。本展は、彼の長年にわたるテーマである「ジェンダー」や「セクシュアリティ」にまつわる視点を、より身体的かつ社会的な文脈で掘り下げた作品群によって構成されています。

鷹野は、「日常のスナップショット」のような自然な形式を用いながらも、被写体の身体や性、自意識の在りかを問い直す強い視線を持ち続けてきました。その作風は、荒木経惟や須田一政、高松次郎、細江英公らといった日本の写真家たちの表現を引き継ぎながら、ナン・ゴールディンやラリー・クラークといった海外の作家とも共鳴しています。

本展では、初公開となる大判の新作プリントも展示されており、アート写真集としての完成度が高く、写真を「記録」ではなく「表現」として捉える鷹野の哲学が色濃く反映されています。

アート写真集・展覧会図録の買取を強化中

セシルライブラリでは、鷹野隆大をはじめ、日本の写真家によるアート写真集や、写真展の図録を全国から買取しています。特にジェンダーやセクシュアリティといった社会的テーマを扱った写真集、あるいは自主制作やギャラリー発行の限定冊子は、コレクター間で高い評価を受けています。

荒木経惟、須田一政、高松次郎、細江英公といった作家関連書籍のほか、ナン・ゴールディンやラリー・クラークといった国外作家の影響を受けた日本の写真表現に関する資料も歓迎いたします。

送料無料の宅配買取、あるいは大量の場合は出張査定にも対応しております。1冊からの査定も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

関連する買取ジャンル

当店のアート写真集分野での買取強化品

・アート写真集の買取

・写真展図録の買取

・日本の現代写真家に関する資料

・セクシュアリティ・ジェンダー関連の美術書

・限定出版の写真作品集

買取対応の一例:

1冊からでも買取OK(送料無料の宅配買取)

・コレクション・全集などまとまった量のご依頼は出張査定も可能

・専門スタッフによる丁寧な査定と適正価格の提示

セシルライブラリでは、美術・写真・建築・デザインを中心に、専門的な知識と経験をもとに適正な評価を心がけています。大切に保管されていたご蔵書を、次の必要とする方へつなぐお手伝いをいたします。

展覧会図録・美術書の買取も受付中「異端の奇才 ビアズリー展」久留米市美術館

■ 「異端の奇才 ビアズリー展」久留米市美術館

久留米市美術館

会期:2025年5月24日-8月31日

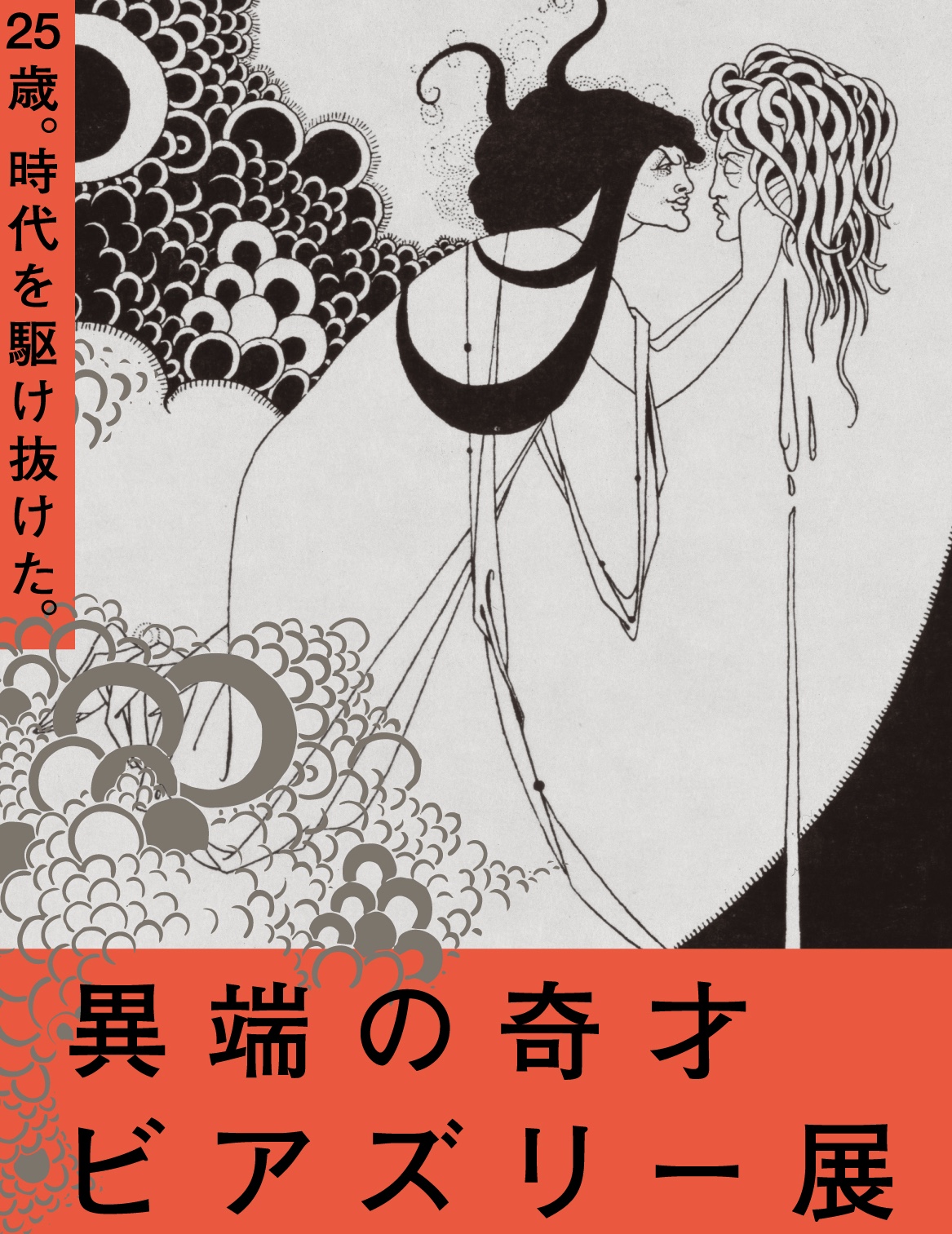

2025年5月24日(土)より、福岡県の【久留米市美術館】にて「異端の奇才 ビアズリー展」が開催されます。本展では、19世紀末のイギリスで耽美主義・象徴主義の旗手として活躍したオーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)の創作の全貌を国内外の優れたコレクションを通じて紹介します。

漆黒の線と官能性 ビアズリーの世界

ビアズリーは、1890年代に彗星のごとく登場し、わずか25歳で世を去るまでに数多くの鮮烈な作品を残しました。その作品は、耽美的かつ退廃的な雰囲気、細密な装飾性、そしてエロティシズムを帯びた独自の官能性で、ヴィクトリア朝の社会に衝撃を与えました。

また彼は、象徴主義やアール・ヌーヴォーの潮流と呼応しながらも、独自の黒と白のモダン・イラストレーションを確立し、アルフォンス・ミュシャらと並び称される存在となります。

本展では、代表作である『サロメ』の挿絵をはじめ、雑誌『イエローブック』での図版や、未公開資料、同時代の影響を受けた作品まで、多角的にビアズリーの仕事を検証。彼の作品が持つ官能性と反骨の精神、そして線描の美学をあらためて見直す貴重な機会となるでしょう。

オーブリー・ビアズリーの作品の価値

19世紀末にして、極端なまでに洗練された線描と大胆な構図、そして性的かつ退廃的なテーマを織り交ぜた作品群を創り上げました。オーブリー・ビアズリーは、「線」と「幻想」と「官能」によって美の限界を押し広げた革新者です。その作風は、当時の道徳的規範を挑発し、禁忌を美へと昇華させた点で、現代のアートやファッションにおける「タブーの再解釈」や「耽美的な違和感」にも通じます。オスカー・ワイルドやアルフォンス・ミュシャ、象徴主義詩人たちと並べられ、視覚的な象徴を用いて内面の欲望や幻想を表現する象徴主義の美学の視覚化に成功しています。今日のアートや文学でも、「意味の多重性」「装飾的な反美学」は再評価されており、ビアズリーの世界はその源泉の一つです。彼の作品は挿絵というメディアの枠を超え、現代のグラフィック・デザインやファッション・イラストレーションの先駆とも言えます。白と黒のコントラスト、余白の美学、平面性の強調などは、現代のミニマル表現にも影響を与えています。

セシルライブラリではビアズリー関連の美術書・展覧会図録の買取を強化中

当店セシルライブラリでは、オーブリー・ビアズリーに関する下記のような書籍や図録を、全国より買取しております。

・国内外の展覧会図録(例:大英博物館、東京都庭園美術館など)

・ビアズリーの作品集・画集・評論書

・象徴主義や耽美主義、エロティックアートに関連する研究書

・アルフォンス・ミュシャやロセッティなど同時代作家に関する資料

買取対応の一例:

1冊からでも買取OK(送料無料の宅配買取)

・コレクション・全集などまとまった量のご依頼は出張査定も可能

・専門スタッフによる丁寧な査定と適正価格の提示

・ビアズリーをはじめ、象徴主義やモダン・イラストレーションに関心のある方、またご蔵書の整理を検討されている方は、ぜひこの機会にご相談ください。

大量の場合は無料での出張査定にも対応可能です。

建築書の買取強化中|リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s

■ リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s|セシルライブラリ

国立新美術館

会期:2025年3月19日-2025年6月30日

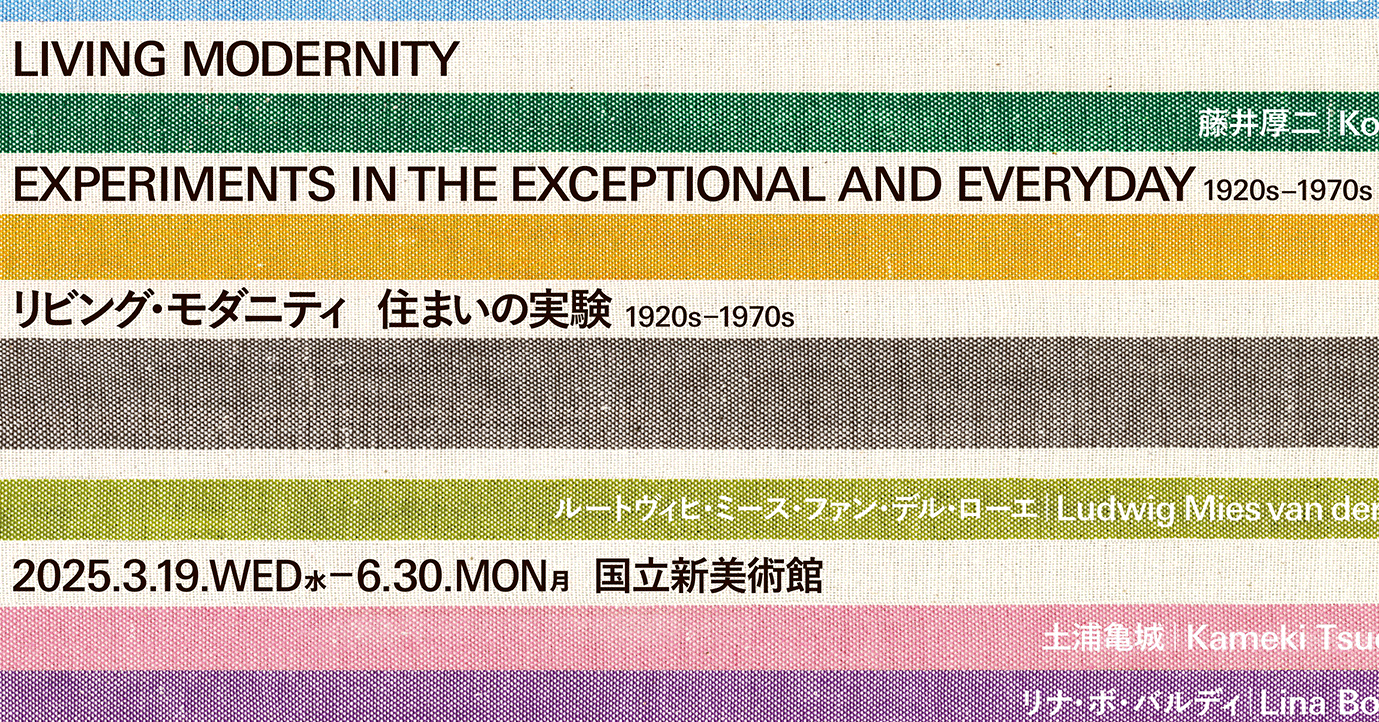

「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」の概要

東京・六本木の【国立新美術館】にて、2025年3月19日(水)から6月30日(月)まで開催されている展覧会「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」では、20世紀を代表する建築家たちが手がけた住宅建築の試みを、図面・写真・模型・映像といった多彩な資料を通じて立体的に紹介しています。

1920年代から1970年代にかけて、住宅は“実験の場”として社会と文化の変化に応答し続けてきました。ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエ、アルヴァ・アアルトといったモダニズム建築の巨匠たちが描いた“住まいの理想”は、今もなおデザイン・建築分野に強い影響を与えています。

建築作品集・モダン・ハウス資料の価値とは

本展のような住宅建築を軸とした展覧会の開催を機に、改めて建築書・建築雑誌への関心が高まっています。特に以下のようなジャンルは、古書市場でも評価が安定しています。

・住宅設計を特集した建築作品集

・モダン・ハウスの図面・模型を収録した展覧会図録

・モダニズム建築の源流を探る建築雑誌(例:GA、建築文化、L’Architecture d’Aujourd’hui など)

・ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエに関する研究書・全集

現代の空間デザインやインテリア研究にも通じる内容として、建築家やデザイン関係者のみならず、趣味で収集されている方からのご相談も増えています。

セシルライブラリでは建築書・建築雑誌を強化買取中

当店セシルライブラリでは、住宅建築を中心とした建築作品集や建築雑誌の買取を強化しています。戦後モダニズムの流れを辿る貴重な建築書をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

・モダニズム建築、家具、インテリア関連書籍

・洋書・和書、雑誌バックナンバーも評価対象

・全国どこからでも送料無料

・1冊からでも査定可能、まとまった冊数なら出張対応も可能です

まとめ

「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」展は、20世紀の住宅建築を再考する貴重な機会です。ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエの理念に触れたのを機に、蔵書の整理やご売却をお考えの方は、ぜひセシルライブラリまでご相談ください。建築書・モダン・ハウス関連の資料を、内容に応じて丁寧に評価いたします。

※本記事は、展覧会情報および当店の取扱実績に基づいて構成しております。お手持ちの書籍・資料についての事前相談も歓迎いたします。

アート写真集 買取強化中|マイケル・ケンナ 旅路の記憶 MICHAEL KENNA 展

■ マイケル・ケンナ展 旅路の記憶|アート写真集 買取強化中|セシルライブラリ

何必館・京都現代美術館

会期:2025年4月12日-6月29日(日)

「マイケル・ケンナ展 旅路の記憶」の概要

イギリス出身の写真家マイケル・ケンナ(Michael Kenna)は、世界中の風景を静謐なモノクロームで写し出す表現で知られ、アート写真集の分野でも高い評価を受けています。現在、京都の【何必館・京都現代美術館】にて、ケンナの作品世界に深く触れる展覧会「マイケル・ケンナ 旅路の記憶」が2025年6月29日(日)まで開催されています。

本展では、ヨーロッパやアジア、アメリカの各地を旅しながら撮影された代表作を中心に、自然と時間、記憶の対話とも言える静かで深い作品群が並びます。夜明け前の霧、波打つ雲、静止した時間??そのすべてが、ケンナならではの感性で描き出されています。

マイケル・ケンナ作品と写真集の価値

マイケル・ケンナのアート写真集は、美術館の展覧会図録はもちろん、個展用に刊行された洋書や限定本も多く、美術愛好家や写真収集家からの需要が非常に高いジャンルです。モノクロームの繊細な階調と構図の美しさは、時を超えて評価され続けています。

特に以下のような写真集は、古書市場でも高価買取の対象となります:

『Michael Kenna: Japan』

『Rouen, France』

『Forms of Japan』

『Michael Kenna: Retrospective Two』

セシルライブラリではマイケル・ケンナ関連書籍を積極的に買取中

当店セシルライブラリでは、マイケル・ケンナをはじめとしたアート写真集全般の買取を強化しています。モノクローム作品集、風景写真、展覧会図録、絶版書籍など、和書・洋書問わず丁寧に査定いたします。

・宅配買取無料,全国対応

・1冊から大量買取まで対応

・買取料金,送料も無料

大量の場合は無料での出張査定にも対応可能です。

鹿島茂コレクション フランスのモダングラフィック展|関連書籍買取強化中

■ 鹿島茂コレクション フランスのモダングラフィック展|関連美術書・工芸書買取強化中【セシルライブラリ】

群馬県立館林美術館

会期:2025年4月26日-2025年6月29日

2024年4月26日(金)より、群馬県立館林美術館で「鹿島茂コレクション フランスのモダングラフィック展」が開催されています。

セシルライブラリでは、この展覧に関連する分野(イラストレーション、モード(ファッション)、アール・デコの建築,デザイン,タイポグラフィ)の美術書&工藤書の買取を強化しております。ご売却をご検討の方は、是非お気軽にご相談ください。

「鹿島茂コレクション フランスのモダングラフィック展」の概要

日本最高専門とも評される「鹿島茂コレクション」から、フランス現代文化の根底を支えたグラフィック資料を一堂に紹介する大型展覧です。

アール・デコの工芸品、モード(ファッション)関連資料、挿絵、タイポグラフィなど,現代のビジュアルデザインに繋がる豊富な資料を展観できます。加えて、ポスター、広告デザイン、都市景観に至るまで、20世紀初頭のパリの息吹を感じさせる幅広い作品群も展示。

フランス近代文化の多彩な表現を、視覚と感性でたどる貴重な機会となっています。

関連する取扱い分野&買取強化中の書籍

セシルライブラリでは、以下の分野に関連する美術書&工藤&デザイン書の買取を強化しています!

・挿絵やイラストレーション関連書

・モード(ファッション)関連書

・アール・デコ関連,建築・都市デザイン関連書

・タイポグラフィ、グラフィックデザイン書

上記のような分野の書籍の処分や整理を検討される場合はご相談ください。

無料買取サービスのご案内

・宅配買取無料,全国対応

・1冊から大量買取まで対応

・買取料金,送料も無料

大量の場合は無料での出張査定にも対応可能です。

隈研吾:ランドスケープアーキテクチャー丘・山・森・洞窟

■ 建築愛好家必見!「隈研吾:ランドスケープアーキテクチャー丘・山・森・洞窟」展覧会情報と建築専門書の魅力

軽井沢ニューアートミュージアム

会期: 2024年11月16日--2025年8月31日

隈研吾の新たな挑戦:「ランドスケープアーキテクチャー」の世界へ

軽井沢ニューアートミュージアムにて現在開催中の展覧会「隈研吾:ランドスケープアーキテクチャー丘・山・森・洞窟」は、建築ファン必見の内容となっています。本展は、隈研吾がこれまでのキャリアで築いてきた「自然と共存する建築」というテーマをさらに深化させたものです。

展示では、「丘」「山」「森」「洞窟」という4つの自然モチーフを通じて、建築がどのように自然と対話し、共生するかを体感できます。これらは、建築専門書で語られる理論的背景を実際の空間で感じ取れる貴重な機会でもあります。

特に注目したいのは、隈研吾の代表作を振り返るセクションです。彼の作品は、建築家の作品集としても高い評価を得ており、その多くは建築の洋書として国内外で広く読まれています。本展を訪れた後、建築雑誌や建築書を参考にして、彼の作品をさらに深く知るのもおすすめです。

展覧会図録の魅力:アートと建築の融合

本展覧会の図録は、建築ファンやコレクターにとって欠かせないアイテムです。隈研吾の設計プロセスやスケッチが詳細に収録されており、アートと建築がいかに融合しているかを知ることができます。特に建築の作品集に馴染みのある方にとって、図録は専門書と同等の価値を持つアイテムとなります。

図録には、隈研吾がどのように自然の要素を建築に取り入れたかを解説するエッセイや、建築家自身のコメントも掲載されています。このような内容は、建築雑誌では断片的にしか紹介されない場合が多く、テーマ性のある図録ならではの深い理解を得られます。

さらに、セシルライブラリでは、このような建築関連の展覧会図録を含む貴重な書籍や建築関連の作品集の買取も全国対応で行っています。「隈研吾の図録を売りたい」と考えている方や、大量の処分を検討中の方にも対応可能です。

建築の専門書が語る隈研吾と現代建築の潮流

隈研吾の建築を深く理解するには、建築専門書を読むことが欠かせません。例えば、「ランドスケープアーキテクチャー」の理論や背景を解説する書籍は、彼の建築思想を体系的に学ぶのに役立ちます。さらに、建築家の作品集では、図版とテキストが織りなす一冊で、隈研吾のデザインの真髄に触れることができます。

また、建築雑誌では現代建築の最新トレンドを追いながら、隈研吾がその中でどのような役割を果たしているのかを俯瞰することが可能です。特に、洋書和書を問わず、隈研吾の関連書籍や作品集が多く出回っており、これらの書籍をコレクションとして所有することは建築愛好家にとっての楽しみとなるでしょう。

セシルライブラリでは、建築書や建築の洋書を専門的に扱っており、買取についても全国対応可能です。不要になった書籍やコレクションを売りたい方は、ぜひご相談ください。出張買取も対応可能で、大量の処分も歓迎しています。

古陶磁にあらわれる『人間模様』展【戸栗美術館】陶芸の本の買取強化中

■ 古陶磁にあらわれる『人間模様』展

戸栗美術館

会期: 2024年10月10日--2024年12月29日(日)

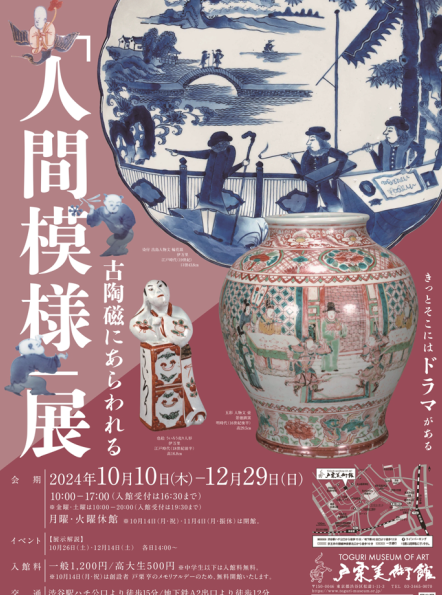

現在、戸栗美術館で開催中の「古陶磁にあらわれる『人間模様』展」では、日本や中国、韓国など東アジア地域の陶磁器に描かれた人々の姿や生活、社会背景を表現した美しい作品の数々が紹介されています。古代から近世にかけての陶磁器は、単なる器としての用途を超えて、当時の風俗や人間模様を反映する「文化の鏡」としての役割を担っていました。これらの器物には、庶民の暮らしぶりを描写したものから、王侯貴族の優雅な生活や儀礼の様子を表現したものまで、幅広いテーマが描かれています。まさに陶磁器を通して、歴史と人々の営みを覗き見ることのできる貴重な機会です。

本展の見どころとして挙げられるのは、陶磁器の表面に描かれた豊かな人間模様です。たとえば、江戸時代の有田焼や九谷焼に見られる絵付けの技法は、細やかな筆致で庶民の生活風景や、当時流行した遊女や歌舞伎役者の姿を描写しています。これらの作品は、当時の社会情勢や文化的背景を伝える貴重な資料としての価値を持っており、鑑賞者は一つひとつの陶片から当時の人々の声が聞こえてくるかのような体験を得られるでしょう。また、中国の明代や清代に製作された青花(染付)や五彩(彩色)などの陶磁器は、皇帝の宮廷での暮らしや儀式的な場面を表現しており、時代の権力構造や思想を感じ取ることができます。

このように「古陶磁にあらわれる『人間模様』展」は、陶磁器を通じて過去の人々の生活や価値観に触れることができるユニークな展覧会です。展覧会を鑑賞した際には、陶磁器の文様や造形の奥深さを堪能しながら、それらがどのように人々の生活を映し出しているのかを考察してみてはいかがでしょうか。

当店では、この展覧会に関連する図録や陶磁器、工芸関連の書籍の買取を積極的に行っております。特に、展覧会で紹介されている時代の陶芸作品集や研究書、解説書、古典陶磁に関する専門書や図録などを高価買取の対象としています。もしご自宅や倉庫にお手元に眠っている古い書籍やコレクションがありましたら、ぜひ一度当店にご相談ください。プロの目で丁寧に査定し、次世代に伝えるための新たな価値を見出していきたいと考えております。

また、展覧会をきっかけに陶磁器や工芸に興味をお持ちの方にとって、さらに知識を深めるための書籍や資料の選定をお手伝いすることもできます。店頭やオンラインでも、様々な専門書や作品集を取り揃えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。陶磁器の歴史や人々の営みを伝える貴重な書籍を通じて、その魅力をより多くの方に伝えていくことを目指して参ります。

【工芸・陶磁器専門書の買取なら、セシルライブラリへ】 陶芸関連の書籍や資料、図録の売却をお考えの方は、全国対応の買取サービスをご利用ください。

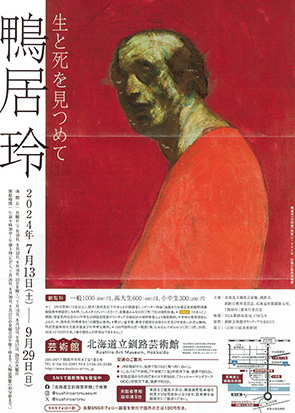

鴨居玲 生と死を見つめて【北海道立釧路芸術館】

■ 鴨居玲 生と死を見つめて

北海道立釧路芸術館

会期: 2024年6月15日(土)--2024年9月8日(日)

当店ではアートに関する希少書籍や写真集、展覧会カタログなどを厳選して取り揃え、全国からのお客様にご提供しています。当店では、美術愛好家やコレクターの皆様にとって価値のある一冊を見つけるお手伝いをしています。

今回、当店がおすすめする展覧会は「鴨居玲 生と死を見つめて」です。

鴨居玲は、「人間とは何か」というテーマを追求し続けた画家であり、その作品は見る者の心に深く訴えかけます。本展は、彼の絶筆を含む約70点の作品が展示されており、鴨居の芸術世界を深く掘り下げる機会となっています。彼の内面に迫る表現や、孤独や苦悩といった人間の弱さを描き出した作品は、没後約40年を経た今でも多くの人々に共感を呼んでいます。

展覧会の見どころとして、まず挙げられるのは、鴨居の絶筆や遺書、構想メモといった貴重な資料が展示されている点です。これらの資料を通じて、彼がいかにして作品を創り上げたか、その過程や葛藤を垣間見ることができます。鋭い眼差しで捉えた人間の心理や感情が色濃く反映されており、その表現力の豊かさが際立っています。

鴨居玲の魅力は、その作品が持つ深い人間洞察にあります。常に自らの内面と向き合い、そこから生まれる孤独や苦悩を絵画として表現しました。単なる美しさや技巧だけでなく、人間の本質に迫るような力強さが感じられます。特に、彼の描く人物像は、その表情やポーズにより、内に秘めた感情を強烈に表現しています。これらの作品は、観る者に人間の持つ複雑な感情を考えさせると同時に、深い感動を呼び起こします。

セシルライブラリでは、鴨居玲の画集や展覧会図録の買取を積極的に行っています。鴨居の作品やその関連書籍は、今なお多くの人々に求められており、特に彼の芸術を愛する方々にとっては非常に貴重な資料となります。当店では、これらの書籍を適正な価格で査定し、誠実な買取を行っております。

アート本を扱う古本店として、当店は長年にわたる経験と知識をもとに、正確な見積もりと提案が可能です。美術関連書籍の価値は、内容や保存状態、希少性によって大きく異なりますが、当店ではそれぞれの本の持つ価値を最大限に評価し、お客様に納得いただけるサービスを提供しています。また、全国からの買取依頼にも対応しており、お客様の大切な本を丁寧に査定いたします。

美術書籍やアート関連資料に関するご相談は、ぜひセシルライブラリまでお寄せください。鴨居玲に限らず、あらゆる美術に関する書籍の買取・販売を通じて、アートを愛する皆様のサポートをさせていただきます。